【為什麼媽媽已經這麼努力了,孩子內在需求還是沒有被滿足呢】

看到這位媽媽的來信,內心很感慨。

每個媽媽都如此地努力,但孩子的問題總是不斷地產生。

這位媽媽已經被逼到瀕臨崩潰,晚上卻只能偷偷哭了。

為什麼愛孩子這麼難?為什麼教養孩子這麼難?

曾聽過教養界前輩陳子蘭老師說:「如果我們教養孩子會感到很費力,那可能我們的方式是不對的。」

如果是這樣,要怎麼修正自己目前的方式呢?

一般來講,在有限的文字與時間限制下,我會直接提供方法和建議給提問者;但對於以下這位家長,我比較想探討照顧者內心的層面。因為我感到他似乎已透過照顧孩子,找到小時候自己的影子了。

這是值得欣喜的,因為「孩子來到這個世界,會幫助我們去面對以及療癒我們小時候的自己」。

讓我們一起來看這個個案。

羅老師您好:

我是個無助瀕臨崩潰晚上只能偷偷哭的媽媽。一直都有在關注老師您的教養理念,只是知道要溫和且堅定卻還是常常又對孩子生氣,直到某天看了老師您的視頻提到「孩子來到這個世界,幫助我們去面對以及療癒我們小時候的自己」

我簡直崩潰的哭了,句句說中內心深處的那個害怕那個小時候不被肯定的自己,教育真的好難,覺得自己不是一個好媽媽,只是努力想做一個好媽媽…卻沒有做好…

我的小孩三歲兩個月,我白天自己帶,下班有先生幫忙,長輩都在南部無後援,最近孩子什麼都「我要馬麻抱」(我曾在想是不是3歲戒奶嘴時我跟他說如果想嘴嘴馬麻可以給他抱抱開始的)

比如他做錯事(我會握他的手)想跟他說話,他就哭著「我要馬麻抱」

我問他你剛剛為什麼這樣?因為我要馬麻抱啊(問什麼就是這個答案)

想要我抱時,我沒有馬上抱他,他就會歇斯底里的大哭大鬧大尖叫,而且越哭越厲害,我有離開現場不理他或跟他說不哭了再抱,他還是一直哭,然後才說「好啦好啦沒有哭了馬麻怎麼沒有抱」(用跳的,手一直甩來甩去,帶著哭聲)。

或是在哭時我在跟他糾正不能怎樣的時候,有第三者介入,他也會哭的更大聲說別人不要,(不准別人說他,只能我說他不是,包括爸爸)

或是睡覺起來沒睡飽起床氣更可怕,一定要賴在我身上,不抱也是很大哭,(午睡我會主動叫起床,因為沒有叫起來晚上都要耗到十點十一點才能睡😭) 可能加上最近疫情狀況很嚴重,因為沒得放電….

有時轉移注意力,我們去吃餅乾玩玩具,他就會「我要馬麻抱吃馬麻抱玩」

他哭鬧時我有馬上抱他過,他就沒哭了,只是這些過程常常重複上演著。

人家說不能一直這麼順他,在他哭就抱他,以後他每次都用這個方式。

想請問老師我應該在他哭要我抱時,馬上二話不說抱他嗎?

我應該怎麼跟他溝通?用什麼方式可以改善一直要我抱?(我真的沒力氣一直抱了)從baby抱到我的腰痛一直沒好,隨著年紀越來越大也抱不動了。

我回娘家爸媽看到直搖頭,只是說馬上送他去上學就好了…(上學了真的就會改善嗎?),感覺有得面對留一個分離焦慮的過程…

晚上睡覺也只能我陪還一定要抱著他,沒抱也是一直ㄏㄞ…手一定要放他身上…(怎麼做才可以讓他不要只跟我睡覺?多大才可以訓練分房睡?)

其實我一直想寫信給老師,只是最近越來越崩潰,我這兩天才開始學習老師說的靜心,第一次做眼淚直流,可能想到自己小時候、可能想到自己帶給孩子太多傷害他才會這樣…

……….

你好我是羅老師。

辛苦你了。

孩子想要大人抱很正常,但如果太頻繁,可能是孩子「尋求過度關注」的表現。如果你有看過的的書,相信會瞭解這樣的情形是來自孩子內心歸屬感與價值感不足所致。但為什麼媽媽已經這麼努力了,孩子這份內在需求還是沒有被滿足呢?這是值得探討的。

親子教養專家陳子蘭老師曾說過,如果我們教養孩子會感到很費力,那我們的方式是不對的。不對的教養方式是來自錯誤的教養觀念,而錯誤的觀念則來自從小到大我們被教養方式,以及隱藏在我們內心的冰山。

所以如果想要從費力到不費力,我們必須重新學習,並檢視自己內在不斷改進,日新又新。

想要被抱的孩子,是因為他內心想要跟大人有連結、想要確定這份愛;媽媽你跟孩子的連結如何呢?

你跟自己內在小孩的連結,又是如何的呢?

很欣喜你開始做靜心練習了(這是進步的根本),你說你想到自己小時候會一直流眼淚,是想起什麼事了?這眼淚,是因為難過嗎?

是害怕嗎?是委屈嗎?

是受傷嗎?是孤單嗎?

當時,發生什麼事了?

你說:

『比如他做錯事(我會握他的手)想跟他說話,他就哭著「我要馬麻抱」』

『想要我抱時,我沒有馬上抱他,他就會歇斯底里的大哭大鬧大尖叫,而且越哭越厲害』

你不馬上抱他的原因是?

而當他越哭越厲害時,你心裡面的感受是什麼呢?你想著的,又是什麼呢?

要怎麼樣,你才會抱他呢?

做錯事的孩子,值得被愛嗎?

小時候做錯事的你,值得被愛嗎... ?

另外你說:

『句句說中內心深處的那個害怕那個小時候不被肯定的自己』-

小時候的遭遇,有影響你現在看待做錯事的孩子嗎?

小時候的遭遇,有影響到你現在對待他的方式嗎?

你認為孩子犯錯,應該要抱嗎?

內心深處,你希望擁抱他嗎?

小時候的你做錯事,希望被擁抱嗎?

做錯事的自己,值得被擁抱嗎... ?

以上這些問題,是我想邀請你想想的。你可以慢慢體驗,從感受出發,把一個一個問題的答案寫下來,這能幫助你梳理內心。

「孩子來到這個世界,會幫助我們去面對以及療癒我們小時候的自己」- 是的,而且我替你感到欣慰,因為你已經開始走在療癒小時候自己的路上。

謝謝你的來信,也謝謝你對自己與孩子的在乎。

如果有機會,希望能與你見面。若有參加我們的活動,請務必在現場舉手提問,讓我有機會與你對話。

祝福。

#羅寶鴻的安定教養學

#探索原生家庭工作坊

#羅寶鴻正向教養工作坊

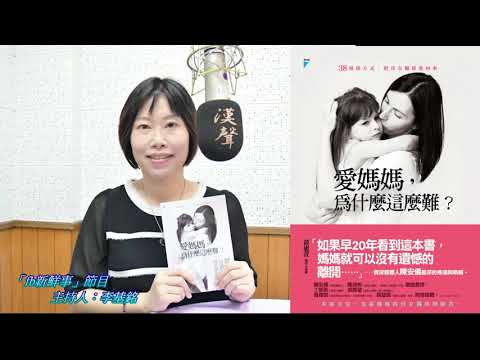

同時也有1部Youtube影片,追蹤數超過1,790的網紅李基銘漢聲廣播電台-節目主持人-影音頻道,也在其Youtube影片中提到,本集主題:「愛媽媽,為什麼這麼難?」新書介紹 專訪作者:黃惠萱 心理師 內容簡介: 「如果早20年看到這本書,媽媽就可以沒有遺憾的離開……」──資深媒體人陳安儀最深的疼痛與吶喊。 一本給女兒,也給媽媽的母女關係療癒書。 「只要和媽媽相處超過三天,我們就一定會吵架。」 「我無法忘記媽...

愛媽媽 為什麼 這麼難 在 不像媽媽 Facebook 的精選貼文

2孩常常會趴在我旁邊看我畫畫,

上次畫猴硐那張圖時,

兒子很開心的數畫裡有幾隻貓咪,

女兒看了看,困惑的問我

:「媽媽,為什麼我的頭髮是紅色的?」

一邊抓自己的頭髮研究,

哈哈哈哈哈哈真的好可愛,

媽媽的任性讓一個三歲小孩開始懷疑自己😂

最後我沒有回答她,

只問她:「紅色的頭髮你喜歡嗎?」

她很滿意說:「喜歡!!!」

喜歡就好,下次不要問這麼難的問題好嗎?

🤣🤣🤣

#圖文 #親子 #procreate

愛媽媽 為什麼 這麼難 在 Poppy的育兒日記 Facebook 的最佳解答

陸續有收到幾則私訊說想要看我寫的讀書心得文,有種受寵若驚的感覺,因為知道文章字數控制在1000字以內,才是多數人能接受的文章長短。但我主要是想記錄自己讀完該書的想法和摘錄重點,文章乏人問津也無所謂,所以通常都會寫超過好幾倍的字數,沒想到還是有人會仔細的看裏頭的每字每句,感覺很感動。

挑了幾本我覺得很棒的書來分享:《文藝女青年這種病,生個孩子就好了》、《不過生了一個小孩-我是戈婭,別叫我勵志媽媽》、《給彩虹橋上孩子的見面禮》、《愛媽媽,為什麼這麼難?》、《心理醫師媽媽告訴女兒的31件事》。

《文藝女青年這種病,生個孩子就好了》這本書的行文很犀利深刻,邊看邊發笑的同時又會很有共感,像是「每一次兒子鬧覺夜裡三點起來玩時,我都深刻地理解卡夫卡的名言:一切障礙都在粉碎我。而當晨光初現,兒子終於肯睡去時,我又更為深刻地理解了巴爾札克:我會粉碎一切障礙。」文藝女青年當了媽後,自然也會遇到婆媳問題、鄰里問題,「不是因為事情沒道理,也不是這道理多複雜,而是你沒法跟一個假裝佛祖的人講道理。」一語中的呀!

《不過生了一個小孩-我是戈婭,別叫我勵志媽媽》作者戈婭是個自閉症孩子的母親,「很多人都不相信『如果我的孩子有自閉症』,自己還可以做為一個『人』,而不是做為一個『自閉症孩子的媽媽』活著。」作者本身具有心理師專業資格,書裡也分享了許多很棒的觀點:「孩子都是活在當下的,但是成人總是受困於焦慮的過去和迷茫的未來。」、「每個抓狂的媽媽,背後都絕對不僅僅是孩子的問題。孩子只是一個放大鏡,將所有的工作壓力、夫妻不和、婆媳矛盾......全部放大而顯得尖銳起來,真正該首先被『干預』的一定是成人。」、「一昧地說『不能』,只是在告訴他『你做的不對,你做得不夠好』,這是在消磨一個孩子的自信心。而用正面的話,可以不斷提醒他把飄散出去無法控制的『我』,拉回到他正在做的事本身。」書裡有許多互動教學的示範,還有推薦的教材與教具可供參考。

《給彩虹橋上孩子的見面禮》這本華德福教育的書是格友推薦我看的,看完後對人智學就比較有初步的認識,知道家庭規律、學校規律對孩子的重要性,以及如何塑造一個對孩子有益的環境:「必須記住的一個重點是,孩子對周圍環境中的濃烈香味是非常敏感的。許多沐浴和清潔產品比如香皂、洗髮精、洗衣粉等都添加香料。在孩子身體成形的這幾年,他們從環境中所接觸的一切,包括氣味,都會被乙太體吸收,並且用來建構孩子的身體。成人的嗅覺比孩子遲鈍很多,每天各類香味的刺激對成人的影響與對孩子是不同的。大人的身體已經成形了,從環境中吸收的東西不會對我們造成太深的影響。......如果孩子的環境中持續殂在令人不舒服的氣味,孩子可能關閉他的嗅覺,無法發展出開放地信任周圍環境的能力。這對於日後社交能力的發展會產生明顯的影響。」

母親是女孩人生中的第一個同性朋友,但並不是每個女生都很幸運地擁有一個好母親,當從母親身上學到的都是抱怨和冷嘲熱諷,長大成人後,雖然做為一個成人,她看起來都很好,但內心深處一定還是有一個受傷的小女孩。帶傷的女姓成為母親後,可能會分為兩種狀況,一種是用自己成長過程中接收到的負面情緒與方式來對待自己的孩子;另一種則是會努力避免讓孩子擁有和自己相同的成長經歷,但因為沒有一個好的母親模範可以學習,在當母親的過程中會充滿困惑,我覺得《愛媽媽,為什麼這麼難?》和《心理醫師媽媽告訴女兒的31件事》就給了很好的療癒和解答,但閱讀時會很傷心很傷心,但還是得讓自己內心得到成長,顧好自己的內心小孩,才能照顧好自己的孩子,讓孩子能夠在良好的氛圍下長大,而不是像自己一樣覺得必須要很用力的付出才能得到愛,因為很用力付出的結果,通常會讓對方覺得不用珍惜。

以上是近期看的育兒書,如果有想看上述哪本書的詳細讀書心得可以留言或私訊給我,我再找時間將心得文寫在部落格上。

愛媽媽 為什麼 這麼難 在 李基銘漢聲廣播電台-節目主持人-影音頻道 Youtube 的精選貼文

本集主題:「愛媽媽,為什麼這麼難?」新書介紹

專訪作者:黃惠萱 心理師

內容簡介:

「如果早20年看到這本書,媽媽就可以沒有遺憾的離開……」──資深媒體人陳安儀最深的疼痛與吶喊。

一本給女兒,也給媽媽的母女關係療癒書。

「只要和媽媽相處超過三天,我們就一定會吵架。」

「我無法忘記媽媽對我的批評、謾罵與控制……」

「我怨恨媽媽,但看她流淚,我的心卻好刺痛。」

世界上,再沒有一種關係,

如同母親與女兒之間,緊密複雜、幽微又糾葛。

當帶傷的女人成為母親,當所有心理困頓在家族裡代代相傳,

身為女兒的妳,有機會將彼此的傷痛劃上句點。

★完整收錄20種令女兒煎熬、痛苦的母親類型。

★38種給女兒的自我療癒方式。

★3段暖心的修復叮嚀。

讓「每一個媽媽」的成長創傷被看見,

讓困在痛苦裡的「每一個女兒」都能被擁抱。

曾經,那個好小好小的妳,媽媽就是妳的天地,妳的全世界。

媽媽微笑,妳的心就暖成一片;媽媽蹙眉,妳感覺心灰灰;而媽媽一哭,妳也跟著掉淚。

小小的妳,很想好好保護媽媽,更想一直擁有媽媽的愛,但……

「我身上像是多長一顆心,隨時準備照顧媽媽。」──憂鬱型的母親

「大家都欺負媽媽,只有我為媽媽抱不平……」──懦弱型的母親

「媽媽,我過得好,是不是會傷害到妳?」──嫉妒型的母親

「媽媽說她都是為了我好,可是我一吃東西就狂吐。」──控制型的母親

「我在每個愛我的人身上,尋找媽媽的味道……」──缺席型的母親

「最應該保護我的人,卻看著我被爸爸性侵……」──旁觀型的母親

「小時候我字寫不好,媽媽就說我是雜種、蠢豬。她用棍子打我的手,甚至用針刺我的手。」──殘忍型的母親……

20個真實案例,每一篇都令人唏噓,甚至噙滿淚水。

女兒即使脫離母體,卻往往有條無形的「心理臍帶」,連結母親與女兒,讓彼此成為聯繫很深,但又糾葛不已的生命共同體。

黃惠萱心理師在這本談論母女關係的書裡,探討20種讓女兒煎熬、痛苦的母親類型。與一般談論此類型的書不同,除了女兒的困境,黃心理師更細膩分析母親在成長環境中所受的種種貧乏與創傷。母親不是不愛女兒,但她可能是沒有能力;母親也不是不回應女兒,但她可能身上滿是傷……

而當女兒覺察母親所帶來的桎梏與傷害,除了理解母親當年的困境,並在相處上,立下情緒界限外,女兒也需先放下罪惡感,例如「媽媽養我很辛苦,我不是應該多體諒她?」「媽媽是因為愛我才這麼做,我怎麼可以生她的氣呢?」等,而更重要的是,慢慢找尋自我,讓「自我的碎片」回家,讓困在痛苦裡的「每一個妳」都能被擁抱……

作者簡介:黃惠萱

臨床心理師,同時也兼具女兒、妻子、媳婦與母親的角色。目前於黃偉俐診所擔任臨床心理師,並於《商業周刊》良醫健康網擔任專欄作家。

畢業於中正大學心理系,輔仁大學臨床心理學系研究所。曾任職台安醫院心身醫學科臨床心理師 、台北市心理衛生中心團體帶領者。

希望透過簡單的心理學理論與諮商經驗的分享,帶給一樣身兼多重角色的女性心靈上的支持與鼓舞。

作者粉絲頁: 心理師與女人聊心室

出版社粉絲頁: 寶瓶文化